『一万円札のあの人はどんな人?』【PART2】20-30代の福沢諭吉がみた江戸の景色とは - 渡米・渡欧から得た経験

- マネーシップ運営

- 2024年5月13日

- 読了時間: 9分

更新日:2024年5月30日

江戸に出る

※『一万円札のあの人はどんな人?【PART1】学校では教えきれない福沢諭吉の20代までの江戸歴史秘話ヒステリー』からご覧頂くと、時系列で記事の内容が確認できます。

元来、この蘭学塾は佐久間象山の象山書院から受けた影響が大きく、マシュー・ペリーの渡来に先んじて嘉永3年(1850年)ごろからすでに藩士たちが象山について洋式砲術の教授を受け、月に5〜6回も出張してもらって学ぶものも数十名におよんでいる。

藩士の中にも、島津文三郎のように象山から直伝の免許を受けた優秀な者がおり、その後は杉亨二(杉はのちに勝海舟にも通じて氷解塾の塾頭も務める)、薩摩藩士の松木弘安を招聘していた。諭吉が講師に就任してからは、藤本元岱・神尾格・藤野貞司・前野良伯らが適塾から移ってきたほか、諭吉の前の適塾塾頭・松下元芳が入門するなどしている。

元来江戸居留守役岡見清熙は大変な蔵書家で、佐久間象山から譲られた貴重な洋書も蔵しており、諭吉は片っ端から読んで講義に生かした。住まいは中津藩中屋敷が与えられたほか、江戸扶持(地方勤務手当)として6人扶持が別途支給されている。

島村鼎甫を尋ねたあと、中津屋敷からは当時、蘭学の総本山といわれ、幕府奥医師の中で唯一蘭方を認められていた桂川家が500m以内の場所であったため、桂川甫周・神田孝平・箕作秋坪・柳川春三・大槻磐渓・宇都宮三郎・村田蔵六らとともに出入りし、終生深い信頼関係を築くことになった。また、親友の高橋順益が近くに住みたいと言って、浜御殿(現・浜離宮)の西に位置する源助町に転居してきた。

安政6年(1859年)、日米修好通商条約により新たな外国人居留地となった横浜に諭吉は出かけることにした。自分の身につけたオランダ語が相手の外国人に通じるかどうか試してみるためである。ところが、そこで使われていたのはもっぱら英語であった。諭吉が苦労して学んだオランダ語はそこではまったく通じず、看板の文字すら読めなかった。

これに大きな衝撃を受けた諭吉は、それ以来、英語の必要性を痛感した。世界の覇権は大英帝国が握っており、すでにオランダに昔日の面影がないことは当時の蘭学者の間では常識であった。緒方洪庵もこれからの時代は英語やドイツ語を学ばなければならないという認識を持っていた。しかし、当時の日本では長年続いた鎖国の影響からオランダが西洋の唯一の窓口であったため、現実にはオランダ語以外の本を入手するのは困難だった。

諭吉は、幕府通辞の森山栄之助を訪問して英学を学んだあと、蕃書調所へ入所したが「英蘭辞書」は持ち出し禁止だったために1日で退所している。次いで神田孝平と一緒に学ぼうとするが、神田は蘭学から英学に転向することに躊躇を見せており、今までと同じように蘭学のみを学習することを望んだ。

そこで村田蔵六に相談してみたが大村はヘボンに手ほどきを受けようとしていた。諭吉はようやく蕃書調所の原田敬策(岡山藩士、のちの幕臣)と一緒に英書を読もうということになり、英蘭対訳・発音付きの英蘭辞書などを手に入れて、蘭学だけではなく英学・英語も独学で勉強していくことにした。

渡欧(幕臣時代)

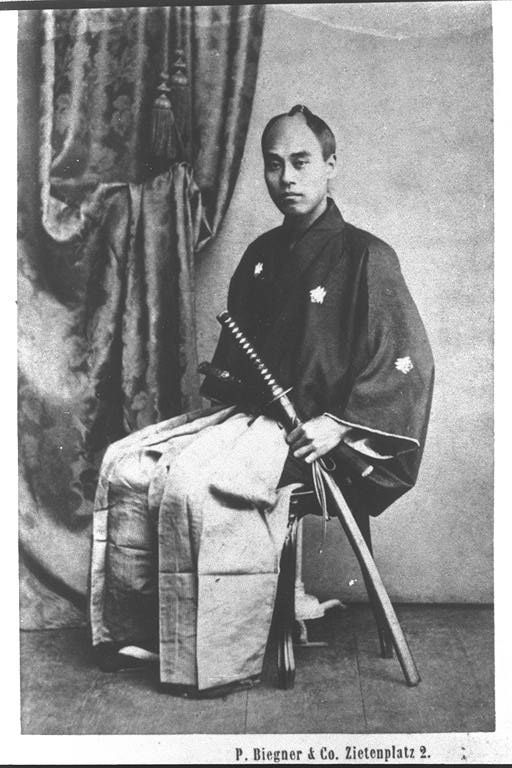

↑文久2年(1862年)江戸幕府使節としてヨーロッパ歴訪の際ベルリンにて。福沢研究センター, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9960288による

文久元年(1861年)、福澤諭吉は中津藩士、土岐太郎八の次女・お錦と結婚した。同年12月、幕府は竹内保徳を正使とする幕府使節団(文久遣欧使節)を結成し、欧州各国へ派遣することにした。諭吉も「翻訳方」のメンバーとしてこの幕府使節団に加わり同行することになった。この時の同行者には他に、松木弘安、箕作秋坪、などがいて、総勢40人ほどの使節団であった。

12月29日、長崎に寄港し、そこで石炭などを補給した。文久二年(1862年)1月1日、長崎を出港し、1月6日、香港に寄港した。幕府使節団はここで6日間ほど滞在するが、香港で植民地主義・帝国主義が吹き荒れているのを目の当たりにし、イギリス人が中国人を犬猫同然に扱うことに強い衝撃を受けた。

1月12日、香港を出港し、シンガポールを経てインド洋・紅海を渡り、2月22日にスエズに到着した。ここから幕府使節団は陸路を汽車で移動し、スエズ地峡を超えて、北のカイロに向かった。カイロに到着するとまた別の汽車に乗ってアレキサンドリアに向かった。

アレキサンドリアに到着すると、英国船の「ヒマラヤ号」に乗って地中海を渡り、マルタ島経由でフランスのマルセイユに3月5日に到着した。そこから、リヨンに行って、3月9日、パリに到着した。ここで幕府使節団は「オテル・デュ・ルーブル」というホテルに宿泊し、パリ市内の病院、医学校、博物館、公共施設などを見学した。(滞在期間は20日ほど)

文久2年(1862年)4月2日、幕府使節団はドーバー海峡を越えてイギリスのロンドンに入った。ここでも幕府使節団はロンドン市内の駅、病院、協会、学校など多くの公共施設を見学する。万国博覧会にも行って、そこで蒸気機関車・電気機器・植字機に触れる。ロンドンの次はオランダのユトレヒトを訪問する。

そこでも町の様子を見学するが、その時、偶然にもドイツ系写真家によって撮影されたと見られる幕府使節団の写真4点が、ユトレヒトの貨幣博物館に所蔵されていた記念アルバムから発見された。その後、幕府使節団は、プロイセンに行き、その次はロシアに行く。ロシアでは樺太国境問題を討議するためにペテルブルクを訪問するが、そこで幕府使節団は、陸軍病院で尿路結石の外科手術を見学した。

以上、ヨーロッパ6か国の歴訪の長旅で幕府使節団は、幕府から支給された支度金400両で英書・物理書・地理書をたくさん買い込み、日本へ持ち帰った。また、福澤諭吉は今回の長旅を通じて、自分の目で実際に目撃したことを、ヨーロッパ人にとっては普通であっても日本人にとっては未知の事柄である日常について細かく記録した。たとえば、病院や銀行・郵便法・徴兵令・選挙制度・議会制度などについてである。それを『西洋事情』、『西航記』にまとめた。

福沢研究センター, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10842001による

また、諭吉は今回の旅で日本語をうまく話せる現地のフランスの青年レオン・ド・ロニー(のちのパリ東洋語学校日本語学科初代教授)と知り合い、友好を結んだ。そして、諭吉はレオンの推薦で「アメリカおよび東洋民族誌学会」の正会員となった。(この時、諭吉はその学会に自分の顔写真をとられている。)

文久2年(1862年)9月3日、幕府使節団は、日本に向けてリスボンを出港し、文久2年(1862年)12月11日、日本の品川沖に無事に到着・帰国した。

ところが、その時の日本は幕府使節団が予想もしていない状況に一変していた。

品川に到着した翌日の12月12日に、「英国公使館焼き討ち事件」が起こった。文久3年(1863年)3月になると、孝明天皇の賀茂両社への攘夷祈願、4月には石清水八幡宮への行幸を受けて、長州藩が下関海峡通過のアメリカ商船を砲撃する事件が起こった。

この時、諭吉は身の安全を守る為、夜は外出しないようにしていたが、同僚の旗本・藤沢志摩守の家で会合したあとに帰宅する途中、浪人と鉢合わせになり、居合で切り抜けなければと考えながら、すれちがいざまに互いに駆け抜けた(逃げた!)こともあった。(この文久2年ごろ〜明治6年ごろまでが江戸が一番危険で、物騒な世の中であったと諭吉はのちに回想している。)

文久3年(1863年)7月、薩英戦争が起こったことにより、福澤諭吉は幕府の仕事が忙しくなり、外国奉行・松平康英の屋敷に赴き、外交文書を徹夜で翻訳にあたった。その後、翻訳活動を進めていき、「蒸気船」→「汽船」のように三文字の単語を二文字で翻訳し始めたり、「コピーライト」→「版権」、「ポスト・オフィス」→「飛脚場」、「ブック・キーピング」→「帳合」、「インシュアランス」→「請合」などを考案していった。

また、禁門の変が起こると長州藩追討の朝命が下って、中津藩にも出兵が命じられたがこれを拒否し、代わりに、以前より親交のあった仙台藩の大童信太夫を通じて、同年秋ごろに塾で諭吉に師事していた横尾東作を派遣して新聞『ジャパン=ヘラルド』を翻訳し、諸藩の援助をした。

元治元年(1864年)には、諭吉は郷里である中津に赴き、小幡篤次郎や三輪光五郎ら6名を連れてきた。同年10月には外国奉行支配調役次席翻訳御用として出仕し、臨時の「御雇い」ではなく幕府直参として150俵・15両を受けて御目見以上となり、「御旗本」となった。

慶応元年(1865年)に始まる幕府の長州征伐の企てについて、幕臣としての立場からその方策を献言した『長州再征に関する建白書』では、大名同盟論の採用に反対し、幕府の側に立って、その維持のためには外国軍隊に依拠することも辞さないという立場をとった。

明治2年(1869年)には、熊本藩の依頼で本格的な西洋戦術書『洋兵明鑑』を小幡篤次郎・小幡甚三郎と共訳した。また明治2年(1869年)、83歳の杉田玄白が蘭学草創の当時を回想して記し、大槻玄沢に送った手記を、諭吉は玄白の曽孫の杉田廉卿、他の有志たちと一緒になってまとめて、『蘭学事始』(上下2巻)の題名で刊行した。

再び渡米

慶応3年(1867年)、幕府はアメリカに注文した軍艦を受け取りに行くため、幕府使節団(使節主席・小野友五郎、江戸幕府の軍艦受取委員会)をアメリカに派遣することにした。その随行団のメンバーの中に福澤諭吉が加わることになった(他に津田仙、尺振八もメンバーとして同乗)。慶応3年(1867年)1月23日、幕府使節団は郵便船「コロラド号」に乗って横浜港を出港する。

このコロラド号はオーディン号や咸臨丸より船の規模が大きく、装備も設備も十分であった。諭吉はこのコロラド号の船旅について「とても快適な航海で、22日目にサンフランシスコに無事に着いた」と「福翁自伝」に記している。

アメリカに到着後、幕府使節団はニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントンD.C.を訪れた。この時、諭吉は、紀州藩や仙台藩から預かった資金、およそ5,000両で大量の辞書や物理書・地図帳を買い込んだという。

慶応3年6月27日(1867年7月28日)、幕府使節団は日本に帰国した。諭吉は現地で小野と揉めたため、帰国後はしばらく謹慎処分を受けたが、中島三郎助の働きかけですぐに謹慎が解けた。この謹慎期間中に、『西洋旅案内』(上下2巻)を書き上げた。

出典元:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』福澤諭吉 クリエイティブコモンズライセンスに基づく

記事情報確認・来歴点検等:公益社団法人日本証券アナリスト協会認定 資産形成コンサルタント / 日本証券業協会 一種外務員資格者 / 日本FP協会認定AFP(Affiliated Financial Planner)技能士 桜庭史門

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)